導入部

もし大切な人がんの宣告を受け、治療法の選択に迷っているとしたら、あなたはどんな情報を探しますか?多くの場合、従来の治療法に加えて、より効果的で身体への負担が少ない最先端の治療法に関心が集まるでしょう。その中でも、近年大きな注目を集めているのが「重粒子線治療」です。この治療法は、従来の放射線治療とは一線を画す特異な物理学的特性を持ち、難治性がんや手術が難しい部位のがんに対して、革新的な解決策を提供できる可能性を秘めています。

本稿は、重粒子線治療という選択肢を検討しているあなたのために、その基礎的な知識から、実際の治療事例、そして導入前に知っておくべき現実的な難題までを、専門的な知見と患者さんの経験的な視点を交えて深く掘り下げていきます。この情報を最後まで読むことで、重粒子線治療があなたやあなたの大切な人にとって最適な「選択基準」となるのか、その重要性と背景を正確に理解し、安心して治療の意思決定ができるようになることが目標です。この高度な治療法を理解し、その真価を判断するための信頼できるガイドとして活用してください。

1. 重粒子線治療の基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

重粒子線治療とは、放射線治療の一種であり、水素やヘリウムよりも重い原子(例えば、炭素イオンなど)を光速近くまで加速し、そのビーム(重粒子線)をがん病巣に照射して治療する方法です。通常のX線やガンマ線による放射線治療とは、使用する粒子と、その粒子が体内でエネルギーを放出する特性が根本的に異なります。

歴史と進化

重粒子線治療の歴史は、1940年代にアメリカのローレンス・バークレー研究所でアイデアが生まれ、基礎研究が始まったことに遡ります。しかし、実際の臨床応用が始まったのは比較的最近のことです。世界で初めて臨床応用を実現したのは、日本の放射線医学総合研究所(放医研、現QST病院)であり、1994年に世界初の病院専用重粒子線治療装置「HIMAC」が稼働を開始しました。この日本の先駆的な取り組みが、現在の重粒子線治療技術の核心的な発展と普及の礎を築きました。

核心原理:ブラッグ・ピーク効果

重粒子線治療が画期的な理由は、その核心原理であるブラッグ・ピークにあります。一般的なX線などの放射線は、体表に近い部分で最大のエネルギーを放出し、体内の深い部分に進むにつれて徐々に減衰します。そのため、がん病巣に十分な線量を当てるためには、その途中の正常組織にも比較的大きなダメージを与えてしまうことが避けられませんでした。

一方、重粒子線は、体内に入った直後はほとんどエネルギーを放出せず、ある一定の深さに達したところで急激に最大量のエネルギーを放出し、すぐに停止するという特性があります。この急激なエネルギー放出の最大地点をブラッグ・ピークと呼びます。治療計画では、このブラッグ・ピークの位置を正確に調整することで、がん病巣だけに集中的かつ大線量を照射し、その前後にある正常組織へのダメージを最小限に抑えることが可能です。この精密なエネルギー制御こそが、重粒子線治療の最大の強みであり、従来の治療法では到達し得なかった局所制御の向上に貢献しています。

2. 深層分析:重粒子線治療の作動方式と核心メカニズム解剖

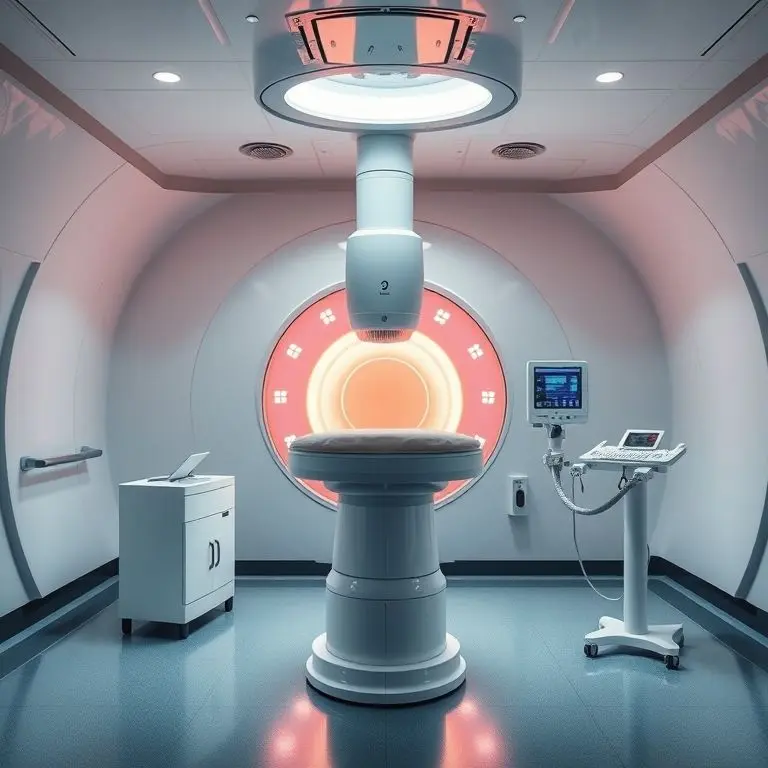

重粒子線治療の作動方式は、物理学と工学の高度な融合によって成り立っています。この治療の実現には、巨大な加速器施設と精密なビーム制御技術が不可欠です。

治療装置の構造と作動方式

重粒子線治療の中心となるのは、**加速器(シンクロトロン)**です。治療に用いる炭素イオンなどの粒子を生成し、これをシンクロトロンと呼ばれる円形の加速器内で強力な電磁場を使って光速の約70~80%まで加速させます。加速された重粒子線ビームは、真空の輸送管を通って、治療室の照射装置へと導かれます。

照射装置では、ビームのエネルギー(深達度)や照射野(広がり)を制御するための機器が組み込まれています。現在主流となっているのは、ビームを非常に細いペンシルビームにし、これを磁石で高速にスキャンしてがん病巣全体を立体的に塗りつぶすように照射するスキャニング照射技術です。これにより、複雑な形状のがんにも、線量をより均一かつ精密に集中させることが可能になりました。

生物学的な核心メカニズム:高いRBE

重粒子線治療の核心メカニズムは、物理的なブラッグ・ピーク効果だけでなく、その生物学的な効果にもあります。重粒子線は、従来のX線やガンマ線と比較して、細胞に対する生物学的効果の比(RBE: Relative Biological Effectiveness)が高いことが特徴です。

X線などは、細胞内のDNAに損傷を与える際、主に一本鎖の切断を引き起こしますが、重粒子線は、DNAの二本鎖を直接的かつ複雑に切断する能力が非常に高いとされています。この二本鎖切断は、がん細胞が自力で修復することが極めて難しく、結果として、X線抵抗性を示すような難治性がんや、酸素濃度の低い環境(低酸素状態)にあるがん細胞に対しても、高い致死効果を発揮します。この高いRBEと、ブラッグ・ピークによる線量集中の相乗効果が、重粒子線治療の優れた局所制御率の理由です。

治療計画と品質保証(QA)

治療の成功は、この高度なビームを「どこに」「どれだけの量」当てるかにかかっています。治療前には、CTやMRIなどの画像診断に基づき、三次元的な治療計画を策定します。これには、がん病巣の正確な位置特定、ブラッグ・ピーク深達度の決定、周辺の重要臓器への線量計算など、高度な専門知識と技術が求められます。

また、治療装置が計画通りに正確に作動しているかを日常的に確認する**品質保証(QA)**プロセスも極めて重要です。加速器の安定性、ビームの深達度、線量の正確性など、多岐にわたる項目が厳密にチェックされ、治療の信頼性(Trustworthiness)を維持しています。

3. 重粒子線治療活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

重粒子線治療は、従来の治療法では限界があった領域に光を当ててきましたが、その導入にはメリットとデメリットの両面を深く理解することが不可欠です。

3.1. 経験的観点から見た重粒子線治療の主要長所及び利点

重粒子線治療の最大の魅力は、その優れた局所制御能力と、それによる生活の質(QOL)の維持です。患者さんの経験的観点から見ると、これらの長所は治療の「価値」を大きく高めます。

一つ目の核心長所:副作用の軽減とQOLの維持

ブラッグ・ピーク効果により、重粒子線はがん病巣に到達するまでの正常組織や、病巣を通り過ぎた後の組織への線量集中を最小限に抑えます。これにより、従来の放射線治療で避けられなかった、治療中の吐き気、倦怠感、皮膚炎、または晩期合併症としての臓器機能低下などの副作用が大幅に軽減されます。特に、直腸がんの治療で直腸へのダメージを抑える、頭頸部がんの治療で唾液腺の機能を温存するといった、QOLに直結する効果が期待できます。治療期間中の体への負担が少ないため、日常生活への影響も少なく済み、患者さんはより積極的に社会生活を送ることができます。

二つ目の核心長所:難治性がんへの高い有効性

重粒子線治療のもう一つの大きな利点は、その高い生物学的効果(RBE)による、難治性がんへの有効性です。従来の放射線治療に抵抗性を示す、骨軟部腫瘍(サルコーマ)、悪性黒色腫(メラノーマ)、腺様嚢胞がん、肝細胞がんなどの一部のがん種に対して、重粒子線治療は顕著な治療成績を示しています。特に手術が困難な骨盤内の再発がんや、重要な臓器に近接しているがんに対しては、重粒子線治療が根治を目指せる唯一の選択肢となるケースもあります。高いRBEによってがん細胞の修復能力を上回る損傷を与えるため、治療後の再発リスクを低減する戦略として非常に有力です。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

重粒子線治療の恩恵を受けるためには、その高いポテンシャルだけでなく、導入・活用前にクリアすべきいくつかの難関と現実的な短所を認識しておく必要があります。

一つ目の主要難関:高額な費用と治療施設の限定

重粒子線治療の導入と維持には、巨大な加速器や精密なビーム制御システムなど、莫大な初期投資とランニングコストがかかります。その結果、この治療は非常に高額な費用を伴うことが多いです。日本では一部のがん種で公的医療保険が適用されていますが、保険適用外となるがん種や施設も存在し、その場合は全額自己負担となり、経済的な負担が大きな難関となります。また、治療装置の設置には広大な敷地と専門的な技術が必要なため、世界的に見ても治療を受けられる施設が限定的です。この地理的な制約は、特に地方に住む患者さんにとっては大きな物理的・時間的負担となります。

二つ目の主要難関:移動性のあるがんに対する技術的課題と未成熟なエビデンス

重粒子線治療は、ブラッグ・ピークの位置をミリメートル単位で正確に合わせる必要があるため、呼吸などで移動性の高い臓器(肺、肝臓など)に発生したがんに対する治療には、高度な技術的な課題が残されています。移動する病巣にピンポイントでビームを当てるためには、呼吸同期照射技術などが必要ですが、それでもなお、ビームの精度が担保できないリスクが皆無ではありません。また、治療の歴史が従来の治療法に比べて短いため、一部のがん種や長期的な副作用に関するエビデンスが未成熟な部分もあります。特に、希少がんや小児がんに対する長期的な安全性や、標準治療(手術、化学療法)との最適な組み合わせに関する臨床研究の蓄積は、今後の未来に向けた注意事項として重要です。治療の**権威性(Authoritativeness)**を支える長期データが十分でない場合があることを理解しておくべきです。

4. 成功的な重粒子線治療活用のための実戦ガイド及び展望(適用戦略及び留意事項含む)

重粒子線治療を成功させるためには、治療の適用戦略を明確にし、いくつかの重要な留意事項を守る必要があります。

実戦ガイド:適切な選択と情報収集

まず、選択基準として、ご自身のがんが重粒子線治療の適応となるか、複数の専門医の意見を聞く(セカンドオピニオン)ことが極めて重要です。特に、従来の放射線治療と比較して、重粒子線治療の優位性が明確に示されているがん種(例:頭頸部、骨軟部、前立腺など)であるかを確認しましょう。治療を受ける施設を選ぶ際は、その施設の治療実績、特に治療品質管理体制(QA/QC)が確立されているか、そして最新のスキャニング照射技術を導入しているかなどを確認することが、治療の信頼性を高める上で不可欠です。

また、費用の問題は事前に徹底的に確認すべき注意事項です。保険適用外の場合、費用は全額自己負担となりますので、正確な見積もりを取り、高額療養費制度などの社会的な支援制度についても確認することが実戦ガイドとして求められます。

重粒子線治療の未来と展望

重粒子線治療の未来は、さらなる小型化と効率化に向かっています。現在、装置は巨大ですが、よりコンパクトで病院内に設置しやすい次世代機の開発が進められています。これにより、施設の増加と治療費の低下が期待されます。

また、治療技術の面では、リアルタイムでがんの動きを追跡しながら照射する技術(動体追跡照射)や、治療中に体内線量分布をモニタリングする技術(線量マッピング)の開発が進んでいます。これにより、移動性のあるがんに対する精度が向上し、さらに幅広いがん種への適用が可能になるでしょう。この技術革新は、重粒子線治療が放射線治療の核心的な役割を担い続けることを約束しています。

結論:最終要約及び重粒子線治療の未来方向性提示

本稿で詳しく見てきたように、重粒子線治療は、従来の放射線治療では困難であったがんに対して、ブラッグ・ピークと高いRBEを武器に、革新的な局所制御とQOLの維持をもたらす最先端の治療法です。その優れた物理学的・生物学的特性は、難治性のがん患者さんに新たな希望をもたらす重要性を持っています。

しかし、その導入には高額な費用、施設の限定性、そして一部のがん種に対するエビデンスの蓄積不足という現実的な難関が存在することも事実です。治療の意思決定を下す際には、これらのメリットとデメリットを冷静に比較検討し、ご自身のがんの特性、経済的な状況、そしてQOLに対する優先順位を総合的に考慮することが、成功のための最終要約となります。

今後の重粒子線治療は、技術の小型化と治療精度の向上により、より多くの患者さんが恩恵を受けられるように進化していくでしょう。この進歩が、がん治療の未来を大きく変える核心的なドライバーとなることは間違いありません。